健康百科|中医正骨治骨折时,为什么都要用小夹板?

小夹板外固定是“中医正骨”和“中医接骨术”的主要特色之一,至今已有三千多年的历史。在中医学的历史长河中,中医骨科小夹板以其不开刀、愈合快、无疤痕、花费小等优点盛行一时。

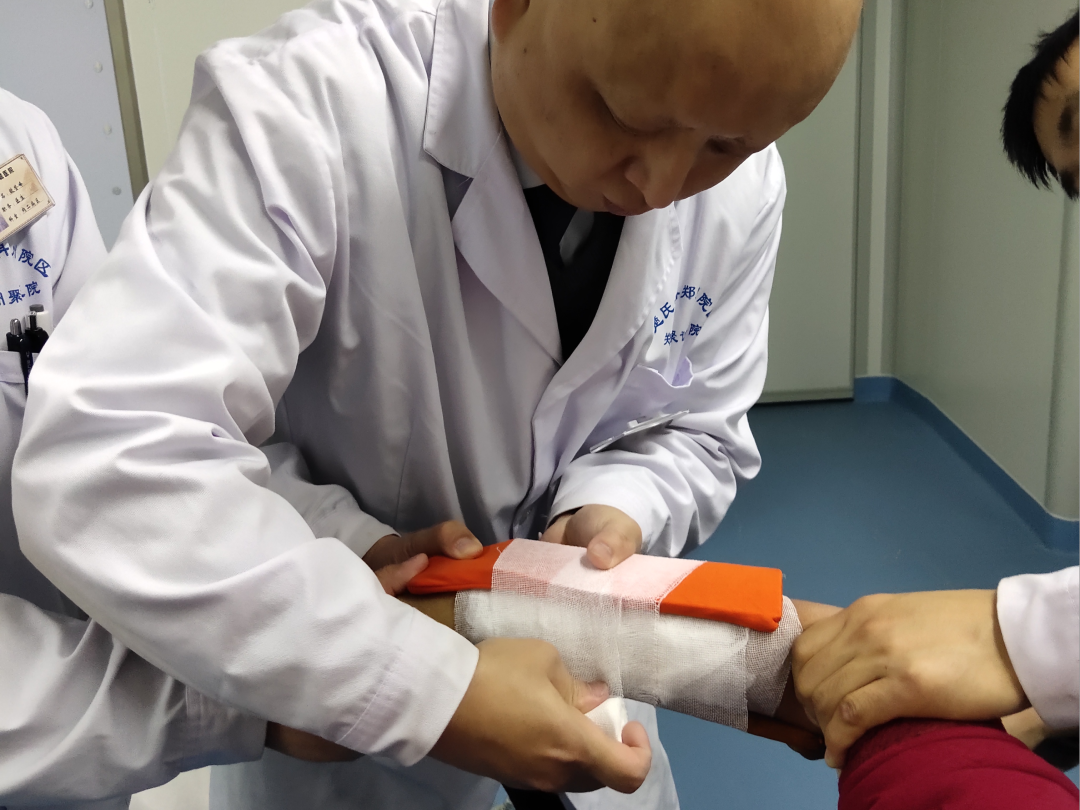

中医正骨以保守疗法为主要原则,医生在拔伸、牵引等复位手法的基础上,再予以小夹板外固定,以起到骨折复位固定的目的。其最大的优点是不开刀、无创伤,且能够较好地实现功能恢复,是体现中医特色、广受欢迎的一种传统疗法。

公元4世纪,葛洪(被称为小夹板创始人)在《肘后备急方》中首先阐述了应用竹片夹板固定治疗骨折的方法。

公元8世纪,蔺道人在《仙授理伤续断秘方》中把小夹板理论发扬光大,他将小夹板的用法介绍得更为系统化和具体化,被后世称他为中医骨伤科的奠基人。

明代永乐年间,朱橚等编撰的《普济方》里对各种骨折小夹板固定的诊断和治疗方法进行了详尽论述。

清代吴谦等编著的《医宗金鉴》创造和改革了多种小夹板固定器具。

新中国成立后,我国著名骨伤科专家方先之、尚天裕等教授研制成功了新的夹板外固定器具,并出版中医著作《中国接骨学》。

小夹板固定骨折的原理是从肢体功能要求出发,通过适当的牵引力和反牵引力,加以小夹板的固定包扎,达到骨折断端复位,重新恢复肢体内部的张力平衡。

因此,小夹板外固定是一种以弹性固定达到骨折断端相对稳定的外固定方法。

小夹板外固定没有手术创伤、没有手术切口、不损伤骨膜、不破坏骨折断端的血运, 且小夹板具有弹性固定的作用,骨折断端存在微动,可有效促进骨折的愈合。

小夹板固定方法具有悠远的历史。作为外固定的一种,小夹板的取材很方便,可以是柳木板、竹板、杉树皮、铝板、塑料板等可塑性强的材料。

小夹板在使用上面具有操作简单的优点,特别是在治疗胫腓骨骨折、上肢前臂骨折等方面的固定治疗,相比于切开复位治疗,不需要过多的医疗器械辅助和繁琐复杂的操作过程。因此,小夹板固定深受广大的基层医院的医生的欢迎,并且得到了广泛的应用,楚氏骨科的行医团队,就是使用小夹板上门为患者治疗并换药,也为高龄老人和行动不便的人群,提供便捷高效的治疗。

由于小夹板固定比石膏绷带固定范围小,一般不包括骨折的上、下关节,便于伤员早期功能锻炼。夹板固定后也不会妨碍肌肉的纵向收缩运动。当肌肉收缩时,可以使骨折端互相挤压,有利于骨折愈合,并且可以避免因为肢体运动受到限制的原因而导致废用性肌肉萎缩及骨质疏松的产生。

在夹板固定下的练功活动,通过压垫的外在持续压力及肌肉收缩活动时产生的内在动力,能逐渐矫正骨折的残余移位,克服骨折的分离移位,促进骨折愈合。

方便医生的检查及调整,由于小夹板是运用绷带将夹板夹在肢体外面固定骨折,故其具有很高的可调整性。如果病人在固定期间出现了肢体血液循环的问题或者检查中一旦发现骨折的对位对线不良等情况,医生都可以做出及时的调整,以达到良好的骨折愈合位置!

在实际治疗中,价格低廉的小夹板固定方法比起价格昂贵的切开复位方法要实在得多。一个骨折如果用切开内固定方法治疗,虽然能够使骨折的固定达到比较好的对位对线情况,但是其高达几千甚至几万的价格往往让很多人感到负担吃力。而小夹板固定则无这方面的顾虑,其在达到治疗骨折的同时,价格却是前者的十分之一甚至百分之一,从而使整个病人的医疗费用大大的降低,病人也因此乐于接受小夹板固定治疗。

如出现患处疼痛明显、肢端麻木、感觉异常、伤肢肿胀、苍白、冰凉、远端活动受限等情况,都是肢体血液循环不良的表现,应立即报告医生作出处理。

骨折复位后,即可做患肢的早期功能锻炼,如握拳、肌肉收缩和舒张、关节屈伸等,并配合各种理疗,促进肿胀的消散。这是运用了中医正骨的方针:动静结合、筋骨并重,骨折愈合和功能恢复同时进行,能大大缩短骨折愈合和功能恢复的时间。

楚氏骨科发源于沙颍河畔、人文圣地的周口淮阳,历经百年传承,发展为现在年诊量10万人次的国家二级医院。楚氏历代先贤重视中医正骨和中医中药的研究,把传统扎带固定夹板改良为连续弹性小夹板固定法,大大提高了小夹板外固定骨折的稳固度,有效提高骨折的愈合速度。楚氏骨科会继续传承和发扬中医药文化,为更多百姓造福,为全民健康社会贡献力量。